Dans ces terribles pages adressées en 1972 au général Massu, l’écrivain Jules Roy a égrené en une saisissante litanie une liste de noms d’Algériens disparus entre les mains des parachutistes durant la « bataille d’Alger ». Bon nombre d’entre eux ont été identifiés depuis septembre 2018 sur le site 1000autres.org. Quelques décennies plus tard, son apostrophe, « Où sont-ils ? », en espagnol, « ¿ Dónde Están ? », sera tragiquement reprise pour accompagner d’autres litanies de noms, ceux des disparus victimes des dictatures militaires d’Amérique latine. L’exigence de vérité sur les crimes dont tous ont été victimes est une demande universelle, à Alger comme à Santiago.

« Si nous avons fini par connaître le sort de Maurice Audin, et si Henri Alleg, échappé de vos griffes, a pu faire tant de bruit avec son livre, si des juges ont été contraints d’ouvrir des instructions, et si des tribunaux ont pu convoquer des témoins à leur barre, c’est que les accusateurs étaient des nôtres. Mais les autres, général Massu ? Les milliers d’autres ? La pauvre troupe des militants et des non-militants, des suspects et des innocents, des poseurs de bombes et de ceux qui n’étaient coupables que de s’appeler d’un nom arabe ou d’habiter la Casbah, des anciens tirailleurs qui croyaient être épargnés en tendant à vos officiers la liste des citations gagnées sur les champs de bataille de nos guerres à nous et qu’on déchirait sous leurs yeux en leur disant : « Voilà ce que la France vous répond… », la triste, longue et innombrable multitude des misérables aux dents brisées et à la tête fracassée, aux poitrines défoncées, au dos déchiré, aux membres disloqués, cette misérable armée d’éclopés et de bancals, abrutis par les humiliations, ces héros de la honte ou ces naïfs que vous avez rendus enragés, où sont-ils ?

Où sont-ils, les journaliers de la rue Annibal, les boulangers, les manœuvres et les dockers de l’impasse du Palmier, les comptables et les magasiniers, les bijoutiers et les laitiers de la rue de la Lyre, les conducteurs et les receveurs de trolley-bus de la rue Caton, les commerçants, les chauffeurs, les imprimeurs de la rue des Coulouglis, les instituteurs, les maîtres d’internat, les médecins et les infirmiers de la rue de Chartres, les menuisiers et les coiffeurs de la rue Kléber, les cafetiers de la rue Bruce, les jardiniers de la rue du Sphinx, les cordonniers de la rue du Chat, les employés d’administration, les caissiers de la rue Salluste, les chauffeurs de taxi de la rue des Abencérages et de la rue du Divan, les bouchers de la rue du Centaure, les gargotiers, les marchands de légumes de la rue Jugurtha, les cheminots, les épiciers, les brocanteurs de la rue Marengo, les laitiers, les forains, les pâtissiers, les tailleurs de la rue de la Gazelle, les fleuristes, les miroitiers, les camelots et les plombiers de la rue de la Girafe et de la rue des Lotophages, tous ceux que vos bérets rouges, vos bérets noirs ou vos bérets bleus allaient cueillir parfois dans les bains maures ou dans les mosquées, déversaient dans les chiourmes de Beni-Messous et de Ben Aknoun, enfermaient dans les grottes de vos villas des hauts d’Alger et du Sahel, enchainaient quelquefois par le cou et par les mains les uns aux autres comme des bêtes et interrogeaient pendant des nuits et des nuits avec des tenailles, des électrodes et des cigarettes, tous ceux que vous arrêtiez parce qu’ils étaient trop bien habillés ou qu’ils avaient une tête qui ne vous revenait pas, que vous battiez jusqu’à ce qu’ils s’évanouissent, que vous entassiez dans ce que vous appeliez des centres d’hébergement munis de souterrains et d’abattoirs ou que vous transfériez dans vos ateliers de la Corniche et de l’allée des Mûriers, oui, où sont-ils ? Où sont les quatre-vingt-dix malheureux asphyxiés au printemps 1957 dans des cuves à vin de quelques domaines de la Mitidja, et comment se nomment ceux qu’on trouvait sur les plages et sur les brise-lames du port, ligotés dans des sacs ? Où sont-ils, ceux que parfois, quand un avocat demandait de leurs nouvelles, vous déclariez avoir remis en liberté ou ne figurant pas sur vos fichiers, ou enfuis ? si nombreux que la préfecture d’Alger et certains secteurs avaient dû imprimer des circulaires pour répondre que les enquêtes n’avaient pas permis de retrouver leur passage, ceux à propos desquels Mme Massu, présidente de « l’Association pour la formation de la jeunesse », demandait des autorisations de visite, les jeunes, les vieux les pères de famille et les orphelins, les garçons dont les mères folles de douleur venaient pleurer en silence devant les commissariats de police et les casernes ? […]

Comment savoir, n’est-ce pas, ce que sont devenus tous ces Abdeddaïn*, ces Abou, ces Achache, ces Adder, ces Aït Saada* (ce qui veut dire les fils du bonheur), ces Amraoui qu’on a entendu crier toute une nuit, ces Asselah*, ces Ayadi et Ben Ali*, ces Bachara et ces Benbraham qu’on a ramenés chez eux pour fouiller leur maison, puis rembarqués, ces Barkate et ces Ben Moulay, ces Bendris* et ces Baziz, ces Bécha et ces Bouabdallah* et ces Bouchakour, ces Bouderbel et ces Bouzid*, ces Chouchi et ces Cheddad, ces Dahmane* et ces Djegaoud, ces Diffalah et ces Djafer, ces Djanaddi, ces Douadi dont on a seulement repêché le portefeuille et les papiers, ces Djouder, ces Essghir, ces El Keddim, ces Fadli, ces Gaoua et ces Guenndour, ces Hamdani et ces Hammache, ces Issaadi*, ces Kaïm, ces Kadem*, ces Kherfi, ces Kherbouche, ces Laghouati, ces Mahieddine* et ces Mabed*, ces Madjene, ces Mammeri, ces Merouane* dont on a volé les économies, ces Mimoun, ces Moktari, ces Nourine et ces Nachef, ces Ouamara* et ces Ouaguenouni, ces Rahim, ces Sadfi*, ces Sadi, ces Sakani, ces Sifaoui dont les corps ont été arrosés d’essence et brûlés, et tous les Slimi les Taalbi*, les Tabarourt, les Tazir*, les Touati, les Yaker, les Younsi, les Zouïche, les Zergoug*, les Zigara et les Ziane, où sont-ils Vierge souveraine ? En quel martyrologe figurent-ils puisque vous avez ordonné que « le secret le plus absolu » devait être assuré en ce qui concernait « le nombre, l’identité et la qualité des suspects arrêtés » ? Tous échappés, tous victimes, selon vous, de règlement de comptes. En vérité tous libérés d’une rafale de mitraillette ou étouffés la tête dans un seau d’eau, tous enfouis sous la chaux dans les fosses, tous brisés, tous écrasés. Par vous.

Si vous l’osez, général Massu, demandez-leur d’intercéder pour vous le jour du jugement dernier [1]. »

Pourquoi ce texte ?

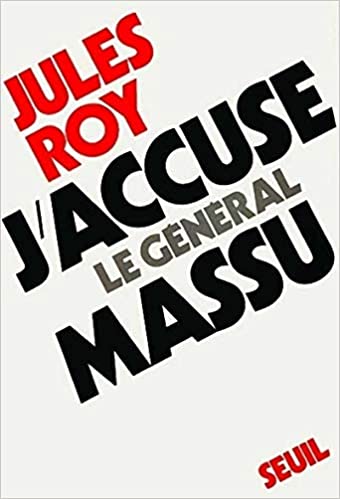

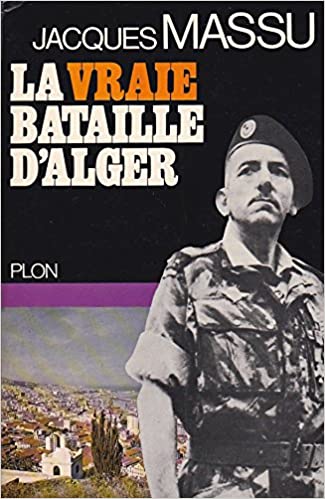

L’incipit du livre « J’accuse le général Massu » que l’écrivain Jules Roy a publié en 1972 et dont ce texte est extrait est : « Nous commencions à oublier ». Le pied-noir Jules Roy veut parler des horreurs d’une guerre terminée depuis dix ans et qui l’a mortifié. S’il écrit ce « J’accuse », c’est que, quelques mois plus tôt, le général Massu s’était offert un nouveau moment de gloire médiatique en publiant un livre, assez drôlatiquement intitulé « La Vraie Bataille d’Alger », et qui fut un colossal succès commercial. L’ancien commandant de la 10eme Division Parachutiste prenait ainsi la part qui lui revenait de droit dans l’exploitation d’un juteux filon éditorial français : le mythe d’une « bataille d’Alger » remporté sur « le terrorisme » FLN, héroïsant sans vergogne les acteurs d’une sanglante répression de masse de plusieurs mois. Ce filon avait été ouvert dès 1960 par « Les Centurions » de Jean Lartéguy — un million d’exemplaires —, ce roman de gare ayant lui-même été adapté en 1966 dans un film hollywoodien à succès. On pouvait notamment y voir Anthony Quinn incarner Marcel Bigeard et Claudia Cardinale Djamila Bouhired.

Massu fait dans ce récit « l’apologie d’une torture fonctionnelle, comparable à l’acte médical du chirurgien ou du dentiste » (Pierre Vidal-Naquet). Et il est partout, notamment à la télévision où, débonnaire et modeste, il est longuement interviewé par un Pierre Dumayet qui ne le malmène pas particulièrement [2].

Jules Roy est de ceux — peu nombreux — qui s’étranglent alors à la vue de l’obscène succès public de l’homme qui dirigea à Alger en 1957 un cataclysme de torture et d’assassinats. Dans ces 120 pages, ce natif d’Algérie, catholique comme Massu, ancien de la France Libre comme Massu, ancien d’Indochine comme Massu, y interpelle violemment le général auquel il rappelle avoir pour sa part préféré quitter une armée française qui se comportait en Indochine, dit-il, déjà en 1952, « comme les S.S. ».

L’assaut est rude : « ce qu’on avait répugnance à remâcher, vous l’avez vomi. Comme ça. D’un coup. Et vous nous obligez à marcher dedans. » (p. 17). Sans doute Jules Roy espère-t-il un procès en diffamation qui fournirait l’occasion d’exposer les crimes de l’armée française. Mais, en dépit de la gravité des attaques portées à son encontre, Massu ne réagit pas.

C’est que ce brûlot très littéraire est plus sérieusement documenté qu’il n’y paraît au premier abord. Jules Roy s’est notamment informé auprès de son ami Paul Teitgen [3], comme en témoigne sa mention de « circulaires » imprimées par la Préfecture d’Alger pour répondre aux demandes d’information des familles sur leurs disparus. L’affaire des 90 « suspects » morts asphyxiés dans des cuves à vin est avérée elle-aussi [4].

Et aucun des noms, des métiers et des adresses qu’il égrène ici dans une terrible litanie ne sont évidemment inventés. Jules Roy les extrait du Cahier Vert, publié en 1959 par Jacques Vergès, Michel Zavrian et Maurice Courrégé [5]. En août 1959, ces avocats, en dépit de l’obstruction policière, avaient recueilli en quelques jours à l’hôtel Aletti quelques 150 « plaintes » de proches de disparus entre les mains des militaires. La justice française n’en ayant cure, ils adressèrent ces plaintes à la Croix Rouge internationale, qui ne semble pas en avoir fait quelque chose.

La plupart de ces disparus réclamés par leurs familles avaient été enlevés par les parachutistes à Alger en 1957. Aujourd’hui, ils figurent avec 900 autres sur le site 1000autres.org. Pour nombre d’entre eux, dont les noms sont ici suivis d’un astérisque, leurs proches ont répondu à l’appel à témoignage lancé en septembre 2018 sur ce site et ont confirmé et raconté leur disparition définitive, fournissant parfois, quand ils en disposent, des documents relatifs au disparu, ainsi souvent que sa photographie.

Fabrice Riceputi

[1] Jules Roy, J’accuse le général Massu, Le Seuil, Paris, 1972, p. 74-79.

[3] Voir Fabrice Riceputi, Paul Teitgen, Fernand Iveton et la fable perverse des tortionnaires et Paul Teitgen et la torture pendant la guerre d’Algérie, 20 & 21. Revue d’histoire, 2019/2, n°142, pages 3 à 17.

[4] « Dans la nuit du 14 au 15 mai 1957, 41 prisonniers algériens sont morts asphyxiés dans des cuves à vin à Aïn-Isser (Tlemcen). Seize détenus subissent le même sort à Mercier-Lacombe (Sidi Bel-Abbès), le 16 avril 1957, le 27 juin 1957 à Mouzaïa-ville (Blida) 21 autres Algériens périssent dans les mêmes conditions. » Pierre-Vidal Naquet, Les crimes de l’armée française, Paris, Maspero, 1975.

[5] Les Temps Modernes, n°163, septembre 1959, « Le « Cahier Vert » des disparitions en Algérie » ; Jacques Vergès, Michel Zavrian, Maurice Courrégé ; Les disparus, le cahier vert, Lausanne, La Cité, 1959 ; Pierre Vidal-Naquet, « Le cahier vert expliqué », in Les crimes de l’armée française, Maspero, 1975.