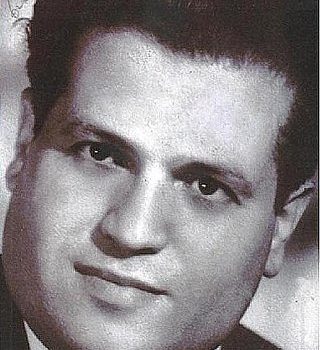

BOUMENDJEL Ali

N’a pas survécu à la disparition forcée durant ce qui est appelé la bataille d’Alger.

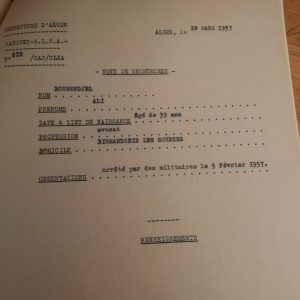

Dans leurs recherches, ses proches se sont adressés à la préfecture d’Alger. Une fiche du Service des liaisons nord-africaines indique qu’il est âgé de 39 ans, qu’il est avocat, qu’il vit dans le quartier Les Sources de Birmandreis, et qu’il a été enlevé le 9 février 1957, par les militaires.

Avocat et militant politique algérien, Ali Boumendjel (1919-1957) était militant de l’Union démocratique du manifeste algérien (UDMA) créée par Ferhat Abbas en 1946. Il devient, après 1954, avocat des militants nationalistes. Il rejoint le Front de libération nationale (FLN) en 1955. Selon sa biographie, rédigée par l’historienne Malika Rahal, début 1957, il travaille pour la Shell, au 46 boulevard Saint-Saëns à Alger. Il a demandé un congé pour rester chez lui (au 2 rue Flaubert, dans le quartier des Sources à Birmandreis) durant la grève des huit jours. Mais le matin du 9 février 1957, il est enlevé sur son lieu de travail. Il est détenu durant 43 jours, soumis à des tortures puis assassiné le 23 mars sur ordre du général Massu mis à exécution par le commandant Aussaresses, selon l’aveu de ce dernier dans ses mémoires publiées en 2001. Boumendjel a été jeté du sixième étage d’un immeuble abritant un centre de torture situé à El-Biar, 92 boulevard Clemenceau (auj. Ali Khodja) sur les hauteurs d’Alger, dans le but de maquiller son assassinat en suicide.

Les témoignages de leurs proches, collectés par Malika Rahal, indiquent que depuis plusieurs semaines, Ali Boumendjel cherchait un moyen de quitter Alger pour éviter la répression. Il se savait déjà suivi tout comme son ami Mohand (Mohamed) Selhi qui sera également enlevé et torturé à mort. Il est arrêté en même temps qu’un autre avocat, Mahieddine Djender, et peu avant les autres avocats du Collectif des avocats du FLN.

Ali Boumendjel est enlevé peu après son beau-frère Djamal Amrani qui retrace son expérience dans un ouvrage, Le Témoin, paru aux éditions de Minuit en 1960. Durant les interrogatoires avec tortures qu’a subis Djamal Amrani, les parachutistes ont régulièrement cherché à incriminer Boumendjel. Le frère de Djamel, André Amrani est également enlevé et ne reviendra pas.

Durant ses 43 jours de captivité, il est confronté à Djamal Amrani « dans un lieu entre Hydra et Sidi Yahia », avant d’être conduit en jeep à la Caserne du Génie de Hussein Dey. Parce que l’avocat est célèbre, les militaires communiquent à son sujet. Ils annoncent par exemple qu’il aurait commis une tentative de suicide dans la nuit du 11 au 12 février et aurait dû être conduit à l’hôpital Maillot. A Maillot, il rencontre le bâtonnier Perrin puis l’assistance sociale Yvette Farnoux. Elle le trouve désorienté et terrifié par les hurlements de femme (réels) qu’il entend et dont on lui a fait croire qu’il s’agit de son épouse en train d’être violentée. Il devrait être assigné à résidence au camp de Berroughia mais il est repris en main par le 2e régiment de parachutistes coloniaux à Hussein Dey. A une date inconnue, il est conduit à la Ferme Perrin où il est détenu dans une des cuves à vin, comme en témoigne son beau-frère l’ingénieur Abdelmalik Amrani, qui survivra à la disparition forcée et a pu communiquer avec lui depuis la cuve voisine. Il semble qu’il soit peut-être de nouveau conduit à la Caserne du Génie à Hussein Dey, puis à la DST à Bouzareah, mais c’est incertain. Durant toute cette détention, les parachutistes communiquent à la presse concernant des supposés aveux de plus en plus spectaculaires (mais faux) de Boumendjel durant des conférences de presse régulières données par le colonel Fossey-François,.

Dans son numéro du 24-25 mars 1957, L’Écho d’Alger titre à la

une : « Me Boumendjel s’est suicidé en se jetant de la terrasse d’un immeuble ». Toutefois en 2001, dans ses mémoires, le général Aussaresses confirme que la famille et les camarades de Ali Boumendjel savaient, à savoir qu’il avait été fait été assassiné, assommé d’un coup de manche de pioche avant d’être précipité de la terrasse du batiment d’el-Biar.

Cas exceptionnel parmi les victimes d’enlèvement de la « bataille d’Alger », un médecin membre de la famille, Belkacem Aït Ouyahia, put voir le corps (en tout cas son visage), une autopsie fut réalisée par un aéropage de médecins majoritairement militaires, et le corps fût enterré en présence de la famille.

Après l’annonce de ce « suicide » dans la presse, un scandale éclate en France. Informés par le frère aîné de Ali Boumendjel, Ahmed, nombre de journalistes, d’hommes politiques, de militants réagissent. L’ancien professeur de droit de Ali, le juriste René Capitant, rédige une lettre ouverte à son ministre de tutelle annonçant qu’il suspend ses enseignements en protestation. Elle est publiée le 29 mars dans L’Express : » Tant que de telles pratiques – auxquelles, même en pleine guerre, nous n’avons jamais soumis les prisonniers allemands – sont prescrites ou tolérées contre les Algériens par le gouvernement de mon pays, je ne me sentirai pas capable d’enseigner dans une faculté de droit française. J’interromprai donc mon cours. ».

Sources et références concernant Ali Boumendjel:

– Fiche de renseignement du Service des liaisons nord-africaines (SLNA) daté du 18 mars 1957, Archives Nationales d’Outre-Mer (ANOM / Aix-en-Provence, France).

– Amrani Djamal, Le Témoin, Paris, Minuit, 1960, 84 p.

– Aussaresses Paul, Services spéciaux Algérie 1955-1957 : Mon témoignage sur la torture, Paris, Perrin, 2001, 196 p.

– Lettre ouverte de Malika Boumendjel au président Chirac et au premier ministre Jospin, publiée dans Le Monde, 11 mai 2001.

– « Malika Boumendjel, veuve de l’avocat Ali Boumendjel : « Mon mari ne s’est pas suicidé, il a été torturé puis assassiné » », Propos recueillis par Florence Beaugé, publié dans Le Monde, le 2 mai 2001.

– Rahal, Malika, Ali Boumendjel. Une affaire française, une histoire algérienne, Paris, La Découverte 2022 [2010].

– Rahal Malika, La terrasse. Retour sur une histoire du temps présent, Texture du temps, 16 août 2015.

———————————————————————————————

Sources

– Fiche de renseignement du Service des liaisons nord-africaines (SLNA) daté du 18 mars 1957, Archives Nationales d’Outre-Mer (ANOM / Aix-en-Provence, France).

– Lettre ouverte de Malika Boumendjel au président Chirac et au premier ministre Jospin publiée dans Le Monde du 11 mai 2001.

« M. Chirac, M. Jospin, parlez !

Mon mari, Me Ali Boumendjel, a été arrêté le 9 février 1957 à Alger par des parachutistes. Le 23 mars suivant, il était mort : après quarante-trois jours de détention, il se serait suicidé. Je n’ai jamais cru à cette thèse officielle. Quarante-quatre ans après, avec les aveux du général Aussaresses, j’ai maintenant la certitude qu’il a été torturé et assassiné tout comme mon frère, et mon père, ancien combattant blessé et mutilé au Chemin des Dames, décoré de la médaille militaire, croix de guerre avec palme pour la libération de la France, porté disparu le 28 mai 1957 pendant la bataille d’Alger.

Devant ces énormités revendiquées, j’ai considéré, avec mon conseil Me Antoine Comte, comme très aléatoire l’utilité de saisir la justice. Trop d’obstacles et trop d’années pour les surmonter. D’abord, les crimes contre l’humanité n’ont été définis en droit français qu’en 1994 et nous savons que les lois ne sont pas rétroactives. Si autrefois cette notion existait en droit français, elle était toutefois limitée aux seuls crimes de cette nature commis par les nazis en Europe, comme l’a rappelé maintes fois la Cour de cassation.

De plus, pas moins de cinq lois d’amnistie concernent les événements d’Algérie, entre autres celle de juillet 1968 qui a été votée peu après le déplacement subit du général de Gaulle à Baden-Baden pendant les événements de mai et celle de 1982, reconstituant les carrières des officiers factieux, voulue par le président Mitterrand malgré les critiques indignées des milieux démocratiques.

Et puis, appartient-il vraiment à la justice de dire l’Histoire, d’établir les responsabilités de toute une hiérarchie militaire et de tous les dirigeants politiques de l’époque qui savaient, laissaient faire, voire encourageaient ces atrocités ?

Monsieur le président de la République, monsieur le premier ministre, je voudrais que mon mari soit réhabilité et que la vérité soit dite par ceux-là mêmes qui représentent la France aujourd’hui et qui n’ont eu aucune responsabilité directe dans la guerre d’Algérie. Car enfin, comment penser que le général Aussaresses ait agi en franc-tireur pendant la bataille d’Alger ? Ne dépendait-il donc d’aucune hiérarchie ? Ce serait une thèse grotesque que certains acteurs de l’époque – je pense à MM. Teitgen, Paris de Bollardière, René Capitant, André Philip – et les historiens depuis ont balayée.

Comme l’a récemment reconnu le général Massu, la torture et les exécutions sommaires ont été massives pendant la guerre d’Algérie : dans ma seule famille, trois hommes ont été torturés et assassinés, mon mari, mon père, mon frère Dédé ; deux autres de mes frères arrêtés, internés puis relâchés.

Le moment est venu, pour réhabiliter tous ces suppliciés, de regarder l’Histoire en face des deux côtés de la Méditerranée. Car je n’oublie pas que la grande figure du nationalisme algérien dont mon mari était le fidèle soutien, Abane Ramdane, a été tué par les siens dans l’année qui a suivi la mort d’Ali. Un demi-siècle après cette guerre qui a tant marqué nos deux peuples, n’est-il pas possible de dire toutes les vérités ? Dans l’espoir d’être entendue, je vous prie de croire, monsieur le président de la République, monsieur le premier ministre, à l’assurance de ma haute considération. »

– Malika Boumendjel, veuve de l’avocat Ali Boumendjel : « Mon mari ne s’est pas suicidé, il a été torturé puis assassiné », Propos recueillis par Florence Beaugé, publié dans Le Monde, le 2 mai 2001.

« Je ne connais pas les circonstances exactes de la mort de mon mari. Je n’ai même pas eu le droit de voir son corps. Seuls, deux médecins de la famille l’ont aperçu, car ils avaient été appelés pour l’identifier à la morgue d’Alger. J’ai su par la suite que l’un d’eux avait dit à ma famille : « Ne la laissez pas voir le corps, elle ne s’en remettrait pas. »

Ma vie de femme s’est arrêtée le 23 mars 1957. C’était un dimanche. Mon plus jeune frère est arrivé en criant : « Ali s’est suicidé ! » Il tenait un journal à la main. Je me suis sentie comme anéantie et, en même temps, je n’arrivais pas à y croire. Quelques jours auparavant, on nous avait prétendu qu’Ali, arrêté par l’armée quarante-trois jours plus tôt, avait fait une tentative de suicide. Il avait prétendument essayé de se couper les veines avec ses lunettes. Plus tard, j’ai appris qu’il souffrait en réalité de multiples blessures au poignard faites au cours de ses interrogatoires. C’était l’une des méthodes favorites du sinistre lieutenant Charbonnier.

Ce dimanche 23 mars, je me suis précipitée à l’hôpital militaire Maillot, puis au tribunal militaire. J’ai expliqué mon histoire à un jeune du contingent. Il est allé s’informer auprès de ses chefs, et, quand il est revenu, il avait l’air troublé et a bredouillé : « Je ne peux rien vous dire, allez voir au commissariat central. » C’est ce que j’ai fait. Là, le commissaire Pujol m’a reçue et il m’a dit tout de suite : « Vous ne le saviez pas ? » C’est comme cela que j’ai appris la mort d’Ali. J’ai eu l’impression de plonger dans des ténèbres absolues.

Je suis rentrée chez moi dans un état second. Les militaires nous ont annoncé que les obsèques n’auraient lieu que le mercredi suivant, mais le corps ne m’a pas été rendu. Le jour de l’enterrement a été pire que tout. Je suis allée à la morgue. J’y ai aperçu Massu, en train de rendre les honneurs à un militaire tombé au combat. Pendant ce temps-là, on faisait passer en vitesse un cercueil plombé, celui de mon mari, qu’on a chargé à bord d’une fourgonnette, avant de prendre la direction du cimetière, sous escorte policière. Tout a été expédié en un quart d’heure. Ali a été enterré comme cela, sans cérémonie, sans rien. Il avait trente-huit ans.

Je me suis retrouvée seule avec mes quatre enfants âgés de sept ans à vingt mois : Nadir, Sami, Farid et la petite Dalila. J’ai appris peu à peu les activités politiques de mon mari. L’un de ses anciens camarades m’a appris qu’il avait été le conseiller politique d’Abane Ramdane l’« idéologue » de la « révolution algérienne ». C’était un avocat engagé, un humaniste et un pacifiste. Bien avant l’insurrection, il était choqué par ce qui se passait en Algérie, en particulier dans les commissariats. La torture y était déjà largement pratiquée, et cela nous scandalisait. Au début, Ali ne souhaitait pas l’indépendance de l’Algérie. Il ne s’y est résolu qu’après avoir compris qu’il n’y avait pas d’autre alternative. Il était très réservé et ne se décontractait qu’avec moi. On s’adorait. Il me disait : « Tu es un autre moi-même. » On s’était connus à l’âge de quatorze ans et, des années après, nous avons fait ce qu’on appelle un vrai, un grand mariage d’amour. Toute cette année 1957 a été un cauchemar. En février, mon frère Dédé avait été arrêté, et on ne l’a jamais revu. Une « corvée de bois ». Mon père a fait des recherches désespérées pour le retrouver. Un jour, il s’est rendu à la mairie avec toutes ses décorations d’ancien combattant de la guerre de 14-18, du Chemin des Dames, à Verdun, où il avait perdu ses deux bras. Eh bien, cet homme de soixante-quatorze ans s’est fait jeter par les parachutistes. Ils lui ont lancé ses décorations à la figure et l’ont mis dehors en l’insultant. En mai de cette année-là, il a été arrêté à son tour, et lui aussi a disparu au cours d’une « corvée de bois ».

Ce que je souhaite aujourd’hui avec mes quatre enfants, c’est que la lumière soit faite. Nous l’attendons depuis quarante-quatre ans. Nous avons repris espoir l’année dernière, avec l’affaire Louisette Ighilahriz, mais le choc, ç’a été les aveux d’Aussaresses. Un peu plus tard, le 12 décembre, Libération a publié un papier désignant nommément Aussaresses comme l’assassin de mon mari et de Ben M’hidi. Depuis, on n’a plus de doutes là-dessus, mais nous voulons que la vérité soit dite : Ali ne s’est pas suicidé. Il a été torturé puis assassiné. Surtout, qu’on ne nous parle plus de suicide, c’est primordial pour nous ! Nous ne disons pas cela dans un esprit de vengeance, nous estimons seulement avoir droit à la vérité. C’est indispensable pour l’Histoire encore plus que pour nous. »